陳奕帆

國立成功大學生物醫學工程系(所)

Nano Letters, Volume: 12, Issue: 3Pages: 1633–1637 Published: Jan. 27, 2012

DOI: 10.1021/nl204561r

操控微小物質的能力是驅動奈米科學發展的推動性技術(enabling technology)。雖然傳統光學鑷子(optical tweezers)已被廣泛用於操控微小物質,但光學鑷子無法提供足夠操控小於約100奈米的介電質微粒的光學捕捉力。近年來一些可提供更強光學捕捉力的近場光學捕捉(near-field optical trapping)技術已被開發出來,但伴隨強電場而來的熱效應使這些技術仍然難以應用於捕捉及釋放奈米物質。本研究開發一種新式的光子晶體共振腔(photonic crystal resonator)作為奈米光鎳子,此奈米光鑷子可用於捕捉及釋放威爾森式症(Wilson disease)蛋白質、量子點(quantum dot)、及22奈米的塑膠微粒。而且由於奈米光學鑷子在運作時所造成的升溫僅攝氏0.3度,被捕捉的生物分子不會因升溫而被破壞,而且也不會有因熱效應產生的流體現象阻礙光學捕捉。

圖一 (a) 氮化矽光子晶體共振腔的電子顯微鏡圖片。(b) 有限差分時域模擬 (FDTD simulation)結果顯示共振腔周圍的電場分布 (模擬結果顯示(圖(a)中被紅色虛線圈起來的區域內的電場分布)。模擬結果中的各種顏色是用來表示電場的相對強度。模擬結果顯示共振腔中央小孔洞內的電場增益特別明顯。(c) 氮化矽光子晶體共振腔捕捉一個奈米微粒的示意圖。(d) 共振腔與微流道相對位置的示意圖。圖(a)和(b)中的比例尺為1微米。

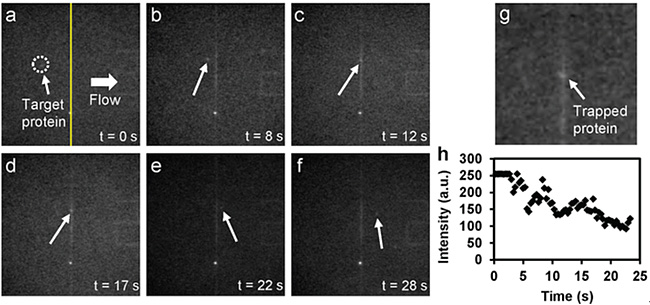

圖二 用氮化矽光子晶體共振腔捕捉威爾森式症蛋白質。(a−d) 以Cy-5螢光標記的威爾森式症蛋白質(以箭頭標示)在接近光子晶體共振腔時被捕捉。由於光漂白(photobleaching)效應,Cy-5螢光強度隨時間逐漸降低。(e,f) 當雷射關掉時,原本被捕捉的蛋白質從共振腔被釋放。(g) 被捕捉的威爾森式症蛋白質。(h) 由於光漂白效應,蛋白質的螢光強度隨時間逐漸降低,在約25秒內降低至背景光強度。